Конечно, как журналисту мне довелось много раз брать интервью у разных людей. Началось это со студенческой журналистской практики. С тех пор я убедился, что этот газетный и журнальный жанр весьма и весьма успешно и полно рассказывает о людях, об их характерах, об их отношении к жизни. Поэтому мне очень симпатичен этот жанр. В период работы на государственной службе я сам дал ряд интервью как на телевидении, так и в прессе. На Архангельском телевидении я долго вёл телепрограмму "Стратегия", в которой постоянно участвовали известные люди.

В 2018-2019 годах я стал постоянным участником радиопрограммы "Литературная гостиная" на телерадиостанции фонда "Русский мир": сначала - в качестве гостя, а потом и эксперта.

Могу сказать, что мне этот жанр хорошо знаком, и я всегда рад, когда ко мне обращаются с просьбой об интервью или беседе.

Беседа Леонида Иванова с Павлом Кренёвым

Беседа Леонида Иванова с Павлом Кренёвым

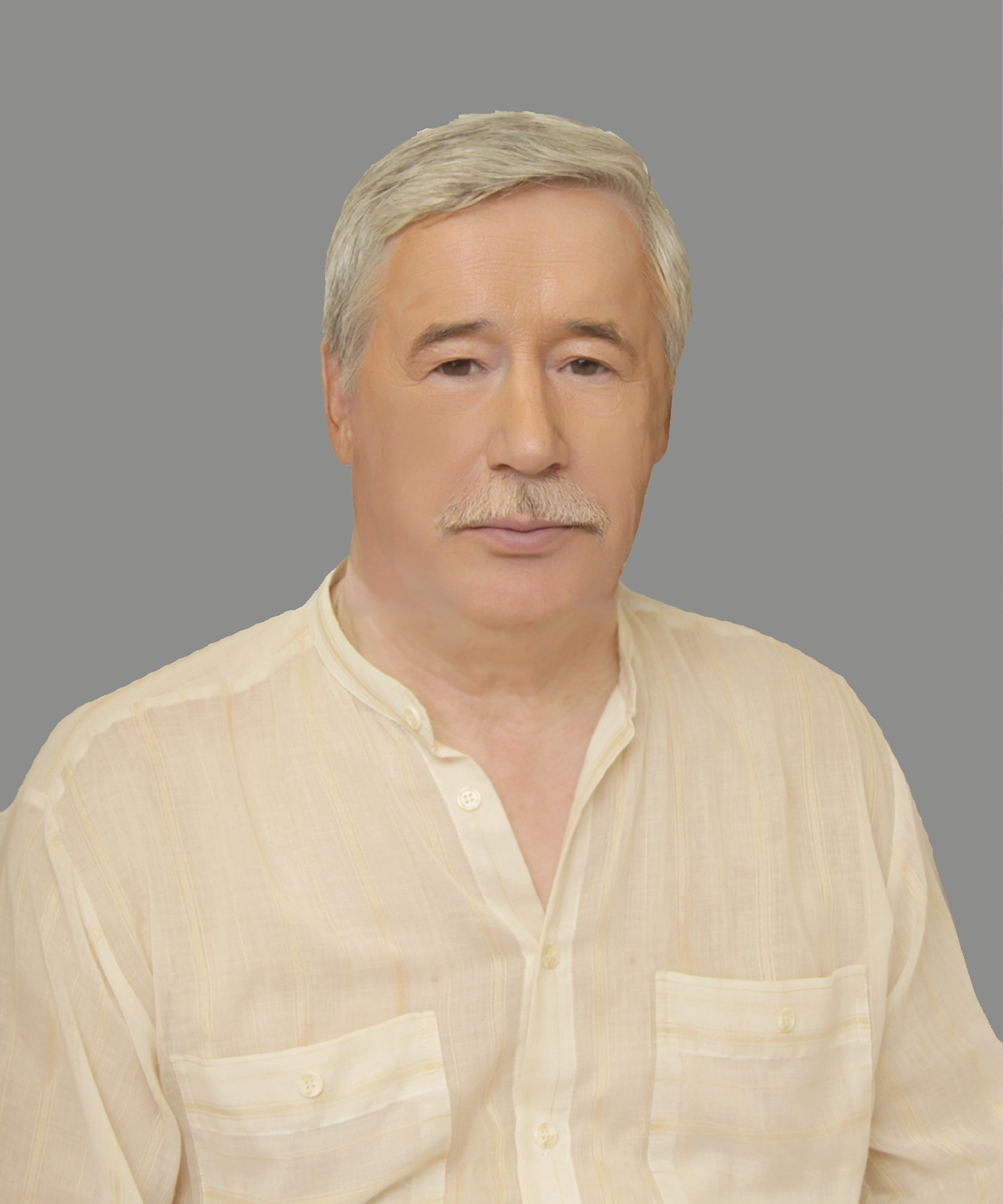

Доктор политологии, секретарь Правления Союза писателей России, председатель Тюменского отделения Союза писателей России и главный редактор альманаха «Врата Сибири» Леонид Кириллович Иванов побеседовал с постоянным автором нашего журнала Павлом Григорьевичем Кренёвым, секретарем Правления Союза писателей России, автором 29 книг, проза которого переводилась на французский, китайский, польский, болгарский, сербский и эстонский языки, лауреатом многих премий.

Леонид Иванов: Павел Григорьевич, Вы были участником конференции Ассоциации писателей Урала, Сибири и Поволжья. Каковы Ваши впечатления об этой конференции?

Павел Кренёв: Удивительно, что в наши, такие непростые времена существует Ассоциация писателей Урала. Потому что, как правило, региональные писатели живут обособленно на местах. А здесь все уральские писатели, все регионы Урала объединились под одну ассоциацию. И получилось здорово. Они живут дружно, собираются, проводят свои совещания, семинары молодых литераторов и награждения. Мне кажется, это хорошее начинание, потому что людей надо объединять на какой-то основе, а здесь они объединились на базе творчества и делают много очень полезного. Например, провели очередную конференцию, в Тобольске, на которой я присутствовал, и хорошо, что она состоялась при поддержке Русской Православной Церкви. Присутствовал митрополит, владыка Димитрий, выразивший поддержку и благословение от имени Русской Православной церкви. Владыка Димитрий выступил с прекрасным докладом, поднимались вопросы насущные, которые со временем надо совместно решать. Люди были рады, что их собрали, выслушали, дали возможность поделились своими проблемами, и получился серьёзный разговор. Добавлю еще, что я смотрел трансляцию с этого форума, и хочу выделить замечательный доклад Лолы Звонарёвой – содержательный и интересный. Выступления были дельные у всех участников конференции. Конференция действительно прошла на высоком уровне. И небольшое уточнение, что в этой ассоциации на сегодня 22 писательских организации из регионов Урала, Поволжья и Сибири. Причем в ней состоят не только отделения союза писателей России, как главной системообразующей структуры, но и подразделения Союза российских писателей. То есть это пример того, как можно разным творческим союзам сотрудничать на общее дело развития литературы. И существует эта взаимосвязь уже больше 20 лет. Это и есть яркий пример мирного сосуществования двух творческих союзов.

.

Леонид Иванов: Павел Григорьевич, перейдём теперь к Вашему творчеству, у Вас большая часть произведений относится к так называемой деревенской прозе. Хотя есть и исторические книги, документальные. В главном для вас направлении, кто оказал большее влияние - Федор Абрамов, Василий Белов, Владимир Личутин или еще кто-то другой? Или вы отрекаетесь от всех? Я сам по себе...

Павел Кренёв: Вы знаете, я всех люблю. Они в самом деле новаторы, они внесли каждый свой вклад в нашу русскую литературу, мировую литературу. И, конечно же, главной темой тех, кого Вы назвали, была деревенская тема. Деревенская тема сейчас немножко уходит на задний план, что совершенно не справедливо. Я объясню, почему не справедливо. Деревенская литература первозданна. Она - от добра, честности, справедливости. Русская деревня на протяжении многих веков была хранителем нравственности, морали, лучших человеческих качеств. Деревня отличается тем, что люди знают друг друга, знают характеры, приноравливаются, стараются уважать свои и чужие дома и семьи, там все на виду. В деревне, как нигде сохраняется так называемый общественный контроль, существует осуждение людей за проступки, за неблаговидные дела. Там всегда сохранялась мирная обстановка. Это там рождались народные сказители, там бабушка на печке рассказывала своим внукам сказки, выдумывала их… А это и есть великолепное народное творчество. И я сам что придумывал, слушая свою бабушку, тоже выдумывал сказки. Нам, русским людям, с самого раннего детства надо было жить красиво, интересно, поэтому я люблю писателей, которые поддержали русское народное творчество, русское сказание, русские сказки. Тот же Валентин Распутин, деревенщик, писатель, тот же Володя Личутин, мой друг. У него в каждой его повести, романе, всегда присутствуют элементы народного творчества. Или взять того же Вячеслава Бахревского, он не совсем деревенский писатель, но у него много произведений, которые касаются его деревенской жизни, возьмём Крупина Владимира… Эти писатели постарше меня, это всё уважаемые люди, я их люблю всех, потому что они настоящие подвижники, защитники и хранители русской народной культуры. Они продолжают русскую народную традицию, деревенскую. В наше время, когда забывается русская культура, они своими произведениями, выступлениями не дают умереть русским народным традициям, обычаям. Все горожане пришли когда-то из деревни. Это надо помнить, уважать своих предков, своё прошлое.

Леонид Иванов: А Вы часто бываете в родных краях?

Павел Кренёв: Не очень часто, но раз в год обязательно. А раньше все каникулы в деревне проводил, там рыбалка, охота, приволье неописуемое. Там жили мои родные люди - все бабушки и дедушки похоронены, это тянет, конечно.

Леонид Иванов: Вы считаете, будет жить деревенская литература?

Павел Кренёв: Обязательно! Что примечательно: к деревенской литературе в последнее время стали всё более активно причащаться молодые авторы, которые раньше увлекались фэнтези. Это можно назвать поветрием, наверное. Но сейчас молодежь очень много пишет о деревне, просто невообразимо много, идёт мощная тенденция в обращении к деревенской прозе. Молодёжь сама тянется к этой культуре, к этой чистоте. Хочется думать, что это результат осознания человечеством грядущей пропасти, если мы ничего не изменим в своём отношении к земле, к своей традиционной культуре и вере. Я полагаю, что без этого Россия просто погибнет, если не будет деревенского влияния на наше гражданское общество. Запад много лет навязывал нам свои так называемые ценности в виде гомосексуальных отношений, наркомании, воровства, коррупции. Мы просто развалимся в этом хаосе - сущности западного мира. Это опасно.

Леонид Иванов: Простой человек в современной литературе не перестаёт быть героем прозы. «Пряслины» Фёдора Абрамова, Кирпиков Владимира Крупина, Иван Африканович Василия Белова, Егорка из вашей книги «Берег мой ласковый» они не остаются в прошлом? Появляются новые герои?

Павел Кренёв: Я не могу сказать, что что-то пропадает без следа, безвозвратно. Да, уходят люди, поколения уходят, но появляются новые поколения, и приходят новые герои. Добротная литература остается. Не вижу повода для паники. Всё нормально. Что-то уходит, что-то приходит. Это эволюция.

Леонид Иванов: Меня иногда критикуют за обилие в моих произведениях диалектов. Я вырос в глухих вологодских местах, поэтому сохранил тот язык, на котором тогда разговаривали. Но меня поражает, что деревенские люди эти слова русские уже забыли, даже представители нашего поколения. Ваши произведения богаты народным языком поморов–Вы сохраняете поморскую говорю. Говорят сегодня ещё в ваших краях на этом языке? Или уже ушли из жизни носители его?

Павел Кренёв: Да, что-то, конечно, уходит. Молодёжь растет, работает в городе, приезжает в деревню в гости и с собой привозят какие-то, в том числе и похабные слова, но этого не надо бояться, человеческое общество с годами отфильтрует ненужное, наносное. Я люблю деревенских бабушек, люблю слушать их рассказы о прежней жизни. И пока я жив, пока вы живы, ничего страшного не будет. В русском народе сохраняется любовь к родной литературе, к чистому русскому слову. Наши книги продолжат наше слово, нашу любовь к нему, наши традиции… Если писатель – деревенщик будет писать на родном ему языке о своем народе, то традиции русской деревни будут сохраняться из поколения в поколение.

Леонид Иванов: Павел Григорьевич, Вы в одном интервью сказали, что пишете в жанре лирической прозы.

Павел Кренёв: Действительно, критики отмечали лирический характер моей прозы. Почему? Наверное, от того, что я люблю стихи хороших поэтов, наших Николая Клюева, Николая Рубцова, Сергея Есенина, тоже деревенщиков. Мне нравятся их образы. «Выткался над озером алый свет зари». Ну, точно, не создался, не показался, а выткался. Выткался! Это же прекрасный образ. И когда лирика привносится в прозу, получается лирическая проза. У меня есть книга «Добрые люди», у Вас - «Люди добрые». То есть мы где-то идём иногда параллельно, в одном русле.

Леонид Иванов: Мои герои, несмотря на всякие жизненные неурядицы, на несправедливость по отношению к ним, остались людьми добрыми по натуре. А что Вы хотели сказать своей книгой «Добрые люди»?

Павел Кренёв: Хороший вопрос, спасибо. Понимаете, человек, когда растёт, и когда есть помощь какая-то, в основном, добрых людей, то ему легче жить. Я привел пример, как я поступал в Суворовское училище. Из деревни поехал учиться в Ленинград, практически без денег, не зная жестких правил этого крупного города, со слабой подготовкой, особенно в английском… Столь крутая перемена в жизни тяжела для подростка, но мне на пути встречались добрые люди, которые своей поддержкой конкретной помогли мне в трудные моменты. И я добрался до Ленинграда и поступил! Я им очень благодарен, всем этим добрым людям…

Леонид Иванов: А какую часть Вашего творчества занимает автобиографичное повествование? Ну, как, например, произведение о Вашей первой любви, это очень трогательное, личное произведение про эту Катю, первую Вашу любовь.

Павел Кренёв: У каждого в этой жизни была первая любовь, как у мужчин, так и у женщин. И это чувство, как правило, светло. Но почему-то она не удаётся, почему, я не знаю. И всё равно это чувство, этот подаренный Богом свет, хранится в сердце всю жизнь. Я благодарен тому, что жизнь подарила мне мою первую любовь. И я написал свой рассказ о ней. Далеко не всегда писатели из собственной жизни переносят события в литературное произведение. Думаю, что люди по прошествии времени к этому относятся спокойно: у всех это было, тем более, нельзя отождествлять литературного героя с автором произведения.

И все равно: надо признать, что любовь привносит в сердце, в душу всегда что-то пленительное, удивительное и восторженное и вечное для тебя и для твоей души.

Леонид Иванов: Павел Григорьевич, скажите, а вот документальная проза и проза художественная, что легче дается?

Павел Кренёв: чтобы документальную прозу написать, нужны документы. Потому что она всегда основываются на первоисточниках, на документах, на архивных материалах, на фотографиях, на биографиях. Поэтому, конечно, писать с документами гораздо проще. Ты просто излагаешь то, что прочитал, то, что ты знаешь. Но для того, чтобы излагать, нужно не изменить эти документы, иметь перед собой. А это занимает много времени, нужно поработать в архивах, нужно порыться в документах, сопоставить факты, чтобы они были изложены в соответствующей истории. Поэтому нынешние документалисты работают с группой помощников, которые отбирают нужные материалы. А в художественной прозе ты сам сочиняешь историю для своих выдуманных героев и потому волен поступать с ними их поступками, как тебе заблагорассудится.

Леонид Иванов: В наше время писатели жалуются, в том числе – известные, титулованные авторы, что для издания книги нужно искать спонсора.

Павел Кренёв: В этом году у меня вышли 8 книжек, все на средства издательств, то есть я не плачу издательству, что сейчас в порядке вещей. Издательства принимают рукопись, печатают книгу, сами занимаются распространением, платят мне гонорар. К примеру, издательство «Вече», сильное, одно из самых значимых, где ежегодно выпускается до 700 наименований книг. То есть это действительно полезная система издательства, когда оно и рекламу дает, и занимается продажей выпущенной книги. По сути же у нас многие издательства превратились в типографии - ты принеси деньги, принеси рукопись, они напечатают, отдают тебе тираж а ты сам занимайся его реализацией. Хочешь – дари, хочешь – сиди у метро и продавай, если полиция не станет гонять.

Леонид Иванов: Вы служили в органах КГБ – ФСБ, а о своей работе-то у вас книжек нет? Вернее, книжек, сюжеты которых были бы навеяны вашей работой в органах?

Павел Кренёв: В самом начале своего творчества я написал несколько детективов, которые были посвящены такой работе. Но в силу того, что я перешёл к серьёзной художественной позе, я оставил эти первые свои опыты. Детектив- прекрасный жанр, но его нужно писать так, чтобы было не просто интересно, а чтобы было правдиво и интригующе. Да, я, наверное, когда-нибудь об этом буду писать, просто сейчас время не пришло. У меня много материала житейского, деревенского. Мне кажется, что для меня сейчас это более актуально. Я уверен, что хорошим писателем невозможно стать после окончания средней школы - достаточно мудрым, креативным писателем. Писателю нужно знать жизнь, покрутиться в ней, напитаться её соками… И тогда твоё творчество может понравиться людям. Совершенно необходимо знать жизнь и вкладывать душу в своё произведение. Некоторые говорят: если ты написал книгу, а у меня ком к горлу не подступает по её прочтении, значит, плохая книга у тебя получилась.

И они правильно говорят. Я с таким читателем согласен.

- Подробности

- Автор: Тамара

- Категория: Интервью

- Просмотров: 0

Павел Кренёв – известный русский писатель, секретарь Союза писателей России, лауреат всероссийских и международных литературных премий родился и провел детство в Лопшеньге - населенном пункте, который находится на берегу Белого моря. Ему хорошо знаком уклад жителей Поморья, их отношения к морю, природе, животному миру. Теме сложных взаимоотношений природы и человека посвящено немало произведений Кренёва. Об этом мы и поговорили с писателем.

- Павел Григорьевич, природа Севера в ваших произведениях постоянно развивается, стремится к совершенству. О первозданной природе Севера в повести «Четыре дня белых ночей» говорится так. «Почему мы с маниакальным старанием не замечаем, что здесь, на этих диких северных островах, более четырёх веков жили три великих сестры: Гармония, Красота и Любовь к труду, к жизни? Руками простых русских людей в этом глухом холодном углу был зажжён огонь цивилизации, культуры. Погреться у этого огня приходили с разных концов России тысячи и тысячи простых людей и уносили к себе домой искры его тепла». Природа у Вас живая, способная развиваться, взаимодействовать с человеком?

- Владимир Николаевич, по всему видно, что Вы человек душевный, деликатный и позитивный, и Вам хотелось бы, чтобы все было гармоничным и адекватным – и Человек и Природа. Чтобы в мире царило благоразумие и полное соответствие интересов двух этих великих субстанций. И, чтобы они вместе, рука об руку, шли по жизни рядом, поддерживая друг друга, мирно соотносясь друг с другом.

Мне бы тоже этого хотелось, но реальность абсолютно другая. Природу и Человека разделяет сама жизнь, сама её суть. Попробую это показать.

Природа по своей сути должна быть яркой, очаровательной, неизменной по своему Божественному предназначению. Она, по законам диалектики может только совершенствоваться, но ни в коем случае не терять главные свои качества великолепия, очарования и пользы. Такой её создал сам Господь Бог.

Главным врагом на её пути является Человек, которому обязательно нужно Природу ломать, переустраивать под себя, взрывать, строить водохранилища и новые моря, пускать реки вспять, выкачивать недра нашей планеты загрязнять космос, разрушать горы и т.д. Человек не спрашивает, нужно ли это Природе. Он все делает так, как нужно ему самому. Человек – беспощадный губитель и разрушитель Природы. И этому невозможно противостоять: человечество оправдывает себя тем, что ему необходимо развиваться, ему обязательно нужен прогресс в самосовершенствовании, и то, что мешает этому прогрессу, должно быть сброшено с пути развития.

И, если до конца быть честным, то, наверное, надо признать, что Человек вряд ли остановится на губительном своем пути разрушения Природы. Похоже, его может остановить только угроза существования самого себя, страх гибели. Понимаю, что звучит это пугающе, но, мне кажется, в этом и заключается реальная правда жизни.

- В повести «Огневой рубеж пулеметчика Батагова» пение птиц – не хаотичный процесс, а коллективное исполнение чудесного произведения, гармоничный концерт живой природы. Павел Григорьевич, Вы, наверняка, слышали, как токуют глухари. Какое впечатление в детстве производили на Вас эти звуки тогда и сейчас? В каждом втором Вашем произведении о животном мире можно услышать сожаление о жестокости людей по отношению к зверям, об утрате гуманного отношения к животным? Значит, такова сегодняшняя повестка дня во взаимоотношениях человека и природы?

- Благодарю Вас за столь высокие оценки отдельных мест моей прозы. Глухаринная охота – это, в самом деле одна из высших прелестей ружейной охоты, теперь достаточно полно и красочно опоэтизированной русскими классиками.

Суть нарисованной мною, наверное, несколько метафоричной картины - в противопоставлении живого благолепия природы и мёртвой сущности войны. Гармония песенного оркестра, рождённого симфонией голосов и звуков поющих глухарей и какофония рвущихся снарядов и мин, с визгом разлетающихся осколков, сеющих смерть, убивающих всё на своём пути… Это волей-неволей возникающее противопоставление сущности жизни и смерти на фоне прелестной карельской природы, как мне кажется, рождает у читателей отвращение к самой войне. Именно этого я и хотел бы добиться своей повестью.

- В рассказе «Этюды акварелью» лесной массив Поморья сравнивается с царством, особой страной, где установлены свои законы. В этих экстремальных природных условиях для жизни какими качествами должен обладать человек, чтобы царство Поморья его приняло, позволило в нем жить?

- Вы правильно называете природные условия Севера экстремальными, и я искренне удивляюсь, как в них действительно могли ужиться первые пришедшие сюда люди. У них ведь не было нормальной одежды, они наверняка сильно страдали от голода и холода, в новых условиях не умели добывать себе пищу…

Наверное, русского человека вряд ли что-то может остановить, если он поставит перед собой новую цель. А поморы так и пришли на эти суровые беломорские берега.

- Прочитав первые два предложения из книги «Энциклопедия Русского Поморья» можно почувствовать холод зимы. Настолько реалистично, используя метафоры, Вы передаете зимний пейзаж. Персонификация – любимый Ваш прием при описании поморской природы. Мне почему-то думается, что исконные поморы так и относились к природе как к живому существу?

- Вы совершенно точно подметили сущность отношений древних поморов к лесу, как к живому существу. Такое же отношение у них и вечному своему соседу - морю. Сам я видел, как и нынешний помор, заходя в лес, обязательно останавливается, низко кланяется ему и говорит некие приветственные слова. Каждый - свои.

Всякий местный житель в своей генетической памяти хранит повадки своих предков, которые очень уважительно относились к морю и лесу. Тут для них кров, и прибежище, и пища. Здесь для него дрова для очага, дичь, рыбинка и животинка, чтобы накормить семью, ребятишек, грибы, да ягоды… Здесь основа его жизни.

У этих живых организмов – у моря и леса – свои законы. Те, кто приходит сюда со своими высокомерными порядками, быстро понимают: нос задирать здесь не надо. Лес, например, заставит этих гордецов долго и безуспешно блудить по каким-то кочерыгам, запутает в чащобах, изнурит человека, замучает… Потом выведет, конечно, на какую-то тропинку-дорожку, да больно далеко от жилища, в какую-нибудь глушь. Поди потом, выкарабкивайся оттуда…

А, коли человек приходит с изначальным добром, то и лес, и море встретят и проводят его также – с тихим одобрением и заботой.

Тут всё, как в Божественных предначертаниях – как ты относишься к людям, так и люди относятся к тебе!

- В большинстве Ваших произведений («Этюды акварелью», «Краски моего мира», «Река детства») природа гармонично соотносится с человеком. Такие человеческие качества как гуманность, жертвенность люди приобретают, живя в лесных и поморских селениях. Но повесть «Успокойсь» - история рыси и охотника- полна драматизма и симпатии - на стороне рыси и ее детеныша. Как же в природе сосуществовать человеку и животным ?

- Всё же я – не исправимый мечтатель и надеюсь, что Человек поменяет свою сущность и перестанет быть простым потребителем Природы и её богатств, станет её защитником. К сожалению, надо признать, что внутренний мир современного человека совсем не совпадает с внутренним миром Природы и её обитателей. Люди так и не научились жить в согласии с живым миром Леса, Океана, Космоса…От этого, мне, кажется, горят леса, каждый год происходят всё более частые природные катастрофы, страшные землетрясения, жуткие наводнения, извержения всё новых вулканов…Природа мстит нам.

От этого, я в этом уверен, и неустроенность в сердцах людей, так характерная для последнего времени, и особая, тяжелая его примета – участившиеся войны.

Интервью вел Владимир ПОТЕХИН

- Подробности

- Автор: Тамара

- Категория: Интервью

- Просмотров: 0

Интервью Павла Кренёва Издательскому совету Московского Патриархата Русской православной Церкви

- Павел Григорьевич, какие творческие проекты Вы сегодня реализуете?

- В настоящее время работаю над романом, посвященным интересному периоду русской истории – гражданской войне. Хочу показать, как на наш Север вторглись полчища интервентов в 1918 – 1920 –е годы, как они завоевывали и грабили нашу страну. Что им удалось, а что нет? Как жил наш народ? Это интересная страница отечественной истории.

- Что входит в круг Вашего чтения из православной литературы?

- Не перестаю удивляться мудрости православных мыслителей, заложивших глубочайшие философские основы нашей веры, их умению тонко и точно формулировать житейские пути, по которым следует шагать православным людям. Иди по этим путям, не сбивайся с них, и в твоей жизни все будет хорошо, на тебя никогда не свалится кирпич, который упал бы на тебя, если бы в сердце твоем не жила вера в Спасителя и Богородицу.

Времени всегда мало, но стараюсь заглядывать в тексты на темы православия, оставленные человечеству Федором Достоевским, Владимиром Соловьевым, Сергеем Булгаковым, Николаем Бердяевым, Павлом Флоренским, Василием Розановым… Это полезное чтение.

- Как на Ваш взгляд раскрывается христианская тема в творчестве современных писателей, в Вашем творчестве?

- Не открою большой тайны, если скажу, что сейчас заметно поубавилось число литераторов, затрагивающих темы христианства. Каково время, таковы и пророки… Христианская тематика в художественной литературе встречается не так уж часто, но все же есть довольно много примеров, когда современные литераторы с уважением и с любовью, с трогательными интонациями прикасаются к этой теме.

Постоянно, от произведения к произведению вопросы православия ставит и успешно их освещает наш современный классик Владимир Николаевич Крупин. Его рассуждения на эту тему всегда уместны и весьма полезны для современного читателя, сбитого с толку нынешними культуртрегерами, ориентирующимися на западное понимание культуры и цивилизации, совсем не вписывающимися в русское национальное самосознание.

Можно здесь упомянуть также и других православных писателей: Константина Скворцова, Михаила Попова, Юрия Лощица, Татьяну Дашкевич… Все они достойно представляют отряд писателей, стоящих в творчестве на христианских позициях.

Что касается меня, то я неизменно, во всем творчестве во главу угла ставлю православное отношение к людям, к происходящим событиям, к жизни. С этих позиций написаны все мои рассказы и повести. Иначе и быть не может: я происхожу из православной семьи. Часть моих предков были священниками.

- Кого из писателей-священнослужителей Вы можете отметить?

- Среди современных священнослужителей хватает добротных писателей – эта истина очевидна. Они по всей стране служат в храмах, несут Божию правду и с амвона, и с паперти, и преуспевают во славу Божию в литературных трудах. Назовем, например, известного всем митрополита Псковского Тихона, уже прославившегося в статусе хорошего писателя по всей стране, известны литературные имена священников Ярослава Шипова, Леонида Сафонова, Владимира Чугунова, Виктора Кузнецова… Новые поколения входящих в литературу писателей - священнослужителей уверенно занимают ведущие позиции и тем самым двигают творческие процессы в православии на более высокие уровни.

- Что из классики Вы перечитываете?

- Из классики люблю никогда не стареющие творения ведущих мастеров мира. Пусть они и старомодно звучат, и не всегда созвучны последним модным изыскам литературных щеголей, я хорошо и крепко знаю: лоск модников и модниц улетучится, а прелесть изысканного слова, как старый, добрый коньяк, сохранив чудесный аромат и крепость, всегда будет радовать мир своим очарованием. Люблю и иностранную, и нашу русскую классику

Из иностранной предпочитаю Фолкнера и Хэмингуэя, из нашей – Чехова, Пришвина и Шолохова.

- Как сегодня меняется культура чтения? Как поддерживать интерес к книге?

- Культура чтения в любом государстве меняется вместе с изменением отношения государства к читателю и к литературе. Наше государство, к сожалению, забросило такие благостные и правильные занятия, как формирование читательского вкуса, пропаганду лучших писателей и лучших книг, рекламу книжной продукции… Читатель дезориентирован, он не знает, что ему выбрать из обилия часто низкопробной издательской продукции. Государство словно не осознает, что только на этом оно теряет миллионы и миллионы.

- Подробности

- Автор: Тамара

- Категория: Интервью

- Просмотров: 0

В России много здоровых сил, которые сдерживают разрушительные процессы

Интервью с Павлом Григорьевичем Кренёвым

Павел Кренёв – известный русский писатель, секретарь Союза писателей России, лауреат всероссийских и международных литературных премий «Русские мифы», «Золотой витязь», «Русский Гофман», имени Николая Лескова, Александра Невского, Патриаршей премии им С. Аксакова за книги для детей и юношества, Арктической всероссийской премии и Премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка), автор 27 сборников повестей и рассказов, переводившихся на болгарский, польский, турецкий, эстонский и сербский языки, член жюри международных и межрегиональных литературных фестивалей. По образованию военный журналист, юрист. Занимал крупные государственные должности в Администрации Президента РФ, был представителем Президента РФ по Архангельской области. Живёт в Москве. Павел Григорьевич принимал участие в прошедшей недавно в Перми и Березниках научно-практической конференции «Воспитание детей и молодёжи: ресурс общественных объединений». Прозаик согласился ответить на вопросы сетевого издания «Медиакоммуникации Прикамья».

В.П.: Павел Григорьевич, этимология Вашей фамилии Поздеев древняя. Так называли ребёнка (Поздней), рождавшегося под старость на утешение и радость родителей. В чём же была необходимость менять древнерусскую фамилию на псевдоним Кренёв?

П.К.: Всё правильно, но внесу маленькое уточнение: у нас на Севере говорят не «Поздней», а «Поздей» - это означало «поздний ребёнок». Моя фамилия отсюда. Я был вынужден придумать псевдоним Кренёв, так как, во-первых, Крень - прозвище всех моих предков по отцовской линии, оно означает на Севере витое, жилистое дерево, трудно поддающееся распиловке и обработке. Мои предки были именно такими – жилистыми, поджарыми и крепкими, громадного роста. Во-вторых, псевдоним надо было избрать по просьбе моего руководства, так как мне предстояла возможная закордонная работа, связанная с журналистикой, в условиях, когда настоящая фамилия не рекомендовалась. Правда, потом это не пригодилось из-за травмы позвоночника и состоявшейся тяжёлой операции, на полгода уложившей меня на койку госпиталя, когда я и написал свой первый рассказ «Первый бал Пеструхи», превратившись из успешного журналиста в молодого прозаика. Этот рассказ я и сегодня перепечатываю, без всякой редактуры.

В.П.: У Вас есть интересные детские и подростковые произведения. В них читатель видит мир глазами детей, нередко поставленных в экстремальные жизненные обстоятельства, как в рассказе «За форелью», вошедшим в антологию классики детской литературы, изданной в Китае на двух языках. Поскольку в рассказах множество подробностей, связанных с морем и жизнью поморов, то складывается впечатление - в реальности они произошли с Вами. Так ли это?

П.К.: Да, дело обстояло именно так. Это, наверное, уникальный случай, но, в самом деле, я практически ничего не изменил в ситуации, описанной в рассказе «За форелью». Ничего не пришлось придумывать. Мы тогда с приятелем Витей Щеколдиным чудом спаслись в штормовом Белом море. Наверное, помогли генетически выработанные поморские навыки навигации, владения веслами, умения подстраиваться под ветер и способность в опасные моменты взять себя в руки и до конца бороться за жизнь, свою и тех, кто рядом.

В.П.: Как бы Вы охарактеризовали положение в современной детской литературе. Есть ли запоминающиеся произведения, писатели, специализирующиеся в этой сфере? Кто сегодня оказывает влияние на детей, формируя их духовно-нравственное мировоззрение?

П.К.: Несмотря на досужие, постоянно появляющиеся суждения о крахе современной детской литературы, хочу сказать - всё обстоит не так уж и плохо в России. Много здоровых сил, которые сдерживают разрушительные процессы, и воздействие нашей литературы на детей в основном, доброе и поучительное. А пресловутый Запад, как с цепи сорвался: идёт открытая пропаганда педофилии, гомосексуализма, в детских изданиях печатается порнография… Последствия для Запада будут страшными, там и так всё на грани… Если говорить более конкретно, то очевидно: привычный мир разрушается, и все мы на грани геополитической катастрофы… Здравомыслящим людям взяться бы за ум, да остановить все это безумие.

В.П.: В вашей новой книге «Энциклопедия Русского Поморья в очерках и рассказах коренного помора» трудно не увидеть желание автора запечатлеть характеры, быт, ценности людей русского Севера. Очевидно, что Вы с симпатией к ним относитесь. Какие качества, на Ваш взгляд, сформировали характер поморов?

П.К.: Да, я с огромной симпатией отношусь к людям, населяющим Русский Север. А как же мне относиться к краю, где я родился, где совершил первые шаги по песку Белого моря, где провёл детство, где родились и жили все мои предки и родители? Я люблю этот край, этих людей, и готов служить им всю оставшуюся жизнь. Хочу умереть и быть похороненным именно там, среди древних могил односельчан. Непросто сейчас представить первых поселенцев побережья Белого моря, пришедших на суровые наши берега из разных мест. Им пришлось приспосабливаться к новым непростым обстоятельствам, чтобы выжить в них. Но они сделали это: выстроили жилища, родили детей, научились выращивать хлеб… Они создали в необжитых беломорских пустынях условия для нормальной человеческой жизни! Конечно, чтобы организовать всё это, первые поморы должны были быть сильными душой и телом, обладать такими качествами, как мужество, настойчивость, умение создать неведомую для них раньше логику жизни среди диких лесов, на берегах сурового, малопонятного им моря, подчинить существование главной цели – выживанию и достижению намеченных рубежей. Всей жизнью первые поморы сформировали надёжный поморский генетический код и передали его потомкам.

В.П.: Павел Григорьевич, в одной из публикаций Вы рассказали - работаете ещё и в жанре исторической публицистики. Такое произведение, как «Мятеж, которого не было», новый роман об интервенции – написан в этом жанре? Некоторые факты из жизни Дзержинского, Свердлова, Ленина Вами подаются без симпатии к ним. В этой связи можно ли утверждать - Вы проводите объективное расследование исторических событий?

П.К.:Я считаю - в исторических исследованиях не может быть сугубо объективного подхода, если, конечно, это именно исследование, а не голая фактография. Любой, даже самый тщательный и старательный интерпретатор документальных событий всегда уйдёт, в хоть и незначительный, но всё же субъективизм. Человеку свойственно добавлять эмоции и своё отношение к различным сторонам человеческой деятельности, в том числе и в научных трудах. Поэтому не возьму на себя смелость утверждать - я во всём прав и во всём объективен. Что касается личностей Свердлова, Дзержинского и Ленина, то я вполне убеждён: и они в жизни совершили большое количество ошибок, к которым отношусь безо всякой симпатии. На некоторые из них я и указал в историческом очерке.

Беседу вёл Владимир Потехин

- Подробности

- Автор: Тамара

- Категория: Интервью

- Просмотров: 0

Государство должно поддержать молодых и талантливых, а вместо этого поддерживает своих разрушителей

Павел Григорьевич Кренев – один из руководителей Союза писателей России, лауреат многих литературных премий Он – автор двадцати книг - сборников рассказов и повестей, большинство из которых посвящены Летнему берегу Белого моря, его родной Лопшеньге, природе Севера и землякам-поморам. В настоящее время он работает над романом, посвященным событиям иностранной интервенции опять-таки на земле Русского Севера. Живя в столице, писатель часто навещает родные края, участвует в возрождении разрушенных храмов Поморья.

Павел Григорьевич обеспокоен ситуацией в современной литературе, особенно с ее молодой порослью, которая не может самостоятельно пробиться сквозь пласты широко издаваемой макулатуры, чтобы расцвести и плодоносить на благо умного читателя. С этого мы и начали наш разговор.

- Подробности

- Автор: Тамара

- Категория: Интервью

- Просмотров: 0

(Из книги "Шелоник", Архангельск: Лоция, 2021, в печати)

Мне повезло — я родился у моря. В том, что мне действительно очень повезло, я совершенно убеждён и всегда считал и считаю, что люди, не жившие рядом с морем, сами того не ведая, лишились возможности познать неоглядность и синеву, настоящий размах и силу. Живущие рядом с морем мне кажутся несравненно более добрыми, размеренно спокойными и мудрыми. Эту доброту и мудрость дарит им море.

У меня было две няньки: море и бабушка Агафья Павловна. И море, и бабушка качали меня на руках и пели длинные старые песни. Я был совсем маленьким, когда умерла бабушка, но в памяти ясно высвечивается, что и песни моря, и песни бабушки были одинаково светлыми, одинаково мудрыми, исполненными вечной печалью за людей.

У меня не было старшего брата, и море было моим старшим братом. В большие шторма, когда вода соревновалась в неистовстве с гранитными валунами бакланов, я долгие часы проводил на берегу, играл с волнами и пеной, возвращал морю выброшенных на песок живых крабов и звёзд. Как старшему брагу, я доверял морю мальчишеские тайны. Когда детство обижало меня, я приходил к морю и только ему показывал свои слёзы. И море советовало мне, как превозмочь беду.

В тёплые дни макушки лета я просыпался в комнате, усыпанной отражёнными от воды, прыгающими по стенам бликами, и бежал к морю, и море качало меня на медленных, ласковых волнах моего детства…

* * *

Давайте возьмём акварельные краски, тонкие кисточки, лист картона и нарисуем такую картину.

Синий, бесконечно высоченный небосвод. Чуть ниже его — лесные вершины, а немного сбоку висит жёлто-белёсое полуденное солнышко и проливает вниз летнее тепло. Солнышко считает себя самым совершенным украшением пейзажа и потому неотрывно засматривается в своё отражение, степенно купающееся в плавной воде и оттого почти не меняющее очертаний. Внизу под солнышком величавое, степенное синее-синее пространство, именуемое Белым морем. По морю идёт пароход, желательно тоже белый и предпочтительно пассажирский, потому что такие суда мне нравятся больше. Чтобы украсить картину, добавим, что за пароходом стелется лёгкий, полупрозрачный дымок, издали напоминающий фигурно вырезанную светло-сиреневую полоску тончайшего шёлка. А над палубой, как белые косынки, кружат чайки.

Так, вроде бы получается неплохой пейзажик.

Пароход, скорее всего, идёт на Соловецкие острова и везёт туда экскурсантов. Ну, а какой народ может быть более беззаботным, любознательным и вездесущим? Конечно, экскурсанты должны быть на палубе, разглядывать море, чаек и берег. Поэтому точными мазками украсим палубу яркими красками женских платьев, мужских рубашек, изобразим радость и удивление на лицах людей.

Почему удивление? Сейчас всё объясню. Не надо торопиться, потому что спешка может испортить создаваемый нами пейзаж.

Итак, давайте постараемся, чтобы никого не разочаровывать, и нарисуем кусочек северного пейзажа во всей его прелести. Задача, надо сказать, у нас непростая: зрителей привлекают в картинах броские цветовые пятна, перепады и переливы света, буйство контрастов. Как бы мы ни старались, у нас этого буйства не будет, ведь мы с вами рисуем с натуры не свадьбу в Молдавии и не альпийскую долину, а Беломорье, которому — так уж вышло — природа отпустила явно маловато красок из подаренной Земле палитры. Фон пейзажа мы не сможем украсить сегодня ни северным сиянием, действительно сказочно роскошным, подавляющим воображение всполохами гигантских, в полнеба, расцветок — оно бывает лишь в зимние ночи,— ни даже радугой: ведь стоит солнечный летний день.

Поэтому нас с самого начала подстерегает опасность: вдруг будет она висеть где-нибудь в уголочке и никто не обратит внимание на эту северную акварельку? Нет участи печальнее для художника!

Итак, взойдём на палубу парохода, идущего на Соловки, и глянем на берег.

Отсюда море не кажется таким ярко-синим, как, например, сверху. Это оттого, что его оттеняет берег. Поэтому на верхушках покатых, еле дышащих волн синь разбивается на размытые вкрап- ления тёмно-серо-зелёных цветов. Колыхание воды приобретает некоторую грузность, как бы свинцовость. На этой тускловатой сини качаются чёрными пятнышками деревенские карбасы. Впрочем, карбасы не обязательно чёрные. Традиционно такой у них только низ. Теперь местные жители стараются перещеголять друг дружку в красоте своей лодки. Поэтому борта мы можем нарисовать и оранжевыми, и жёлтыми, и даже ярко-красными. Всё же это хоть немного расцветит нашу картину. В карбасах сидят деревенские мальчишки с вытаращенными от восторга и азарта глазёнками и удят наважку. Навага клюёт довольно споро, и мальчишки беспрерывно дёргают короткими морскими удочками.

Маленькие, поблёскивающие на солнце золотом рыбки, вылетев из воды, разбрызгивают радужные капельки и пропадают на дне карбаса. А вон, смотрите, как напружинился тот мальчуган в серой кепочке, в тельняшке с отцовского плеча, как натянулась леса его удочки. Он тянет из воды нечто тяжёлое. Оп! Вот это да! Здоровенная зубатка змееподобно извивается в лодке, таращится на мир бульдожьим рылом, стукает страшенными зубьями и норовит цапнуть рыбачка за сапог. Что же, поздравим мальчишку. Сегодня у него есть основания задирать нос перед сестрёнками и другими ловцами наважки.

Дальше, за карбасами, из воды торчат жёлтые спички, но это, конечно, вовсе не спички, это толстые и длинные колья, к которым крепится ставной сёмужий невод. В голове невода, у тайникового кола, покачивается ещё один карбас. С носового коржка[1] к воде свесился рыбак и устало всматривается в глубь: не завиляет ли в тайнике смутной тенью гибкая тёмная спина царь-рыбины сёмги.

Огромная, пестро играющая скатерть воды с вышитыми на ней разноцветными лодками, рыбацкими снастями, матовыми вершинами торчащих над поверхностью гранитных валунов, белыми пятнышками чаек, сидящих на них,— всё это по всей ширине окаймлено узкой однотонно-жёлтой полосой песка. Пассажирам теплохода повезло: сейчас отлив, и песок, умытый сбежавшей морской водой, выглядит особенно привлекательно — изумрудно поблёскивает россыпями гальки. По отливному берегу бродят ленивые деревенские отъевшиеся овцы и жуют выброшенную морем ламинарию. В ламинарии много йода, и овцам это нравится.

Чуть подальше, на самом краешке песчаной полосы, куда вода уже не добирается и в свирепые штормы,— череда маленьких и аккуратных домишек, издали напоминающих кирпичики. Это деревенские бани. Ага, сегодня же суббота, банный день! Видите, как из труб дружно тянет и столбами уходит в небо молочный берёзовый дым. Ох и жарища сейчас в этих баньках! Не зря же, посмотрите, из них то и дело выскакивают распаренные, медные мужики, с разбегу бухаются в солёную воду и, размахивая жилистыми ручищами, тараща осоловелые, покрасневшие глаза, бегут обратно, в прозрачный банный пар.

По-за банями (а нам с моря кажется — как бы над ними) вырастают дома деревни. Выстроенные из кондового, звонкого, неохватного ельника, высоченные и широченные, как на подбор крытые белым шифером, обшитые тонкими узорными разноцветными досками, здешние дома волнуют глаз своей основательностью и, хотелось бы так выразиться, грандиозностью и размахом деревенской архитектуры. Не исключено, что кто-нибудь из пассажиров, уроженец средней полосы России, не видавший никогда ничего подобного, усомнится в целесообразности столь больших затрат материалов, времени, труда на постройку жилища. Зря. Не надо ни сомневаться, ни завидовать. Тот пассажир, разморенный сегодняшним текущим с неба солнцем, просто позабыл, что Белое море, по которому он плывёт на пароходе,— это не что иное, как залив Северного Ледовитого океана, и зимой тут пароходы не ходят, потому что кругом толстенное ледяное поле и температура за минус тридцать…

Здешние огромные строения — это продукты естественного отбора, как, например, необычно крупные люди в Сибири или растения в Австралии. Всё объясняется местными природными условиями. Дома на берегу Белого моря — как крепости от сырых холодных морских ветров, от лютых снежных бурь. Не говоря уже о том, что это ещё и целые хозяйственно-крестьянские комплексы с просторными кладовыми с запасами на всю зиму, хлевом для скота, поддомным погребом, поветью, с высоким чердаком, где хранится рыбацкая снасть и хозяйственная принадлежность, взвозом, сеновалом, амбарными и дровяными пристройками, колодцем… Да и комнат несравнимо больше, чем обычно на Руси: по четыре, а то и по пять…

С южной стороны каждого дома машет зелёными ветками маленький, в три-четыре дерева, ухоженный садик. Преобладают деревья, расцвеченные ярко-красными пятнами. Значит — рябины. Представляете, какие загораются осенью от этих рябин костры по деревне, воспетые русскими поэтами…

И ещё, видите: позади домов тоже широкие квадраты зелени. Это огороды. Судя по разноцветью, преобладает там картошка. Но выращивают здесь и лук, и репу, и редьку, и редиску, и укроп, и малину, и огурцы в парниках, и даже клубника кое у кого начинает проклёвываться и наливать румянцем бледные пока ещё щёчки. Вот тебе и Север! Можно представить себе, как хозяева-соседи соперничают здесь друг с дружкой в садоводческих новшествах, используя все скудные возможности здешней природы!..

Выберем из нашей палитры самые яркие цвета и выпишем полосатую гряду холмов, которая высится сразу за деревней. Это деревенские поля — гладкие, покатые, ухоженные. Как привлекательно бушует на них летнее разнотравье, как украшает весь берег!

А ещё дальше за полями, вокруг всей деревни, уходя в необозримые дали, разлилось буйное зелёное царство, темнеющее лишь у самого горизонта,— царство знаменитой архангельской тайги, бескрайней и богатой, усеянной озёрами, изрезанной реками, в которых полно форели…

Теперь — всё. В нашей картине можно, конечно, кое-что подправить, подровнять, оттенить или сделать ярче… Как и каждую, пусть даже совершенную работу художника, нашу тоже можно дорабатывать, находя для этого всё новые и новые цветовые нюансы. Мы тоже сделаем это постепенно…

Но уже сейчас этот пейзаж привлекателен…

Этот пейзаж — мой дом.

Это деревня, в которой я живу.

Интересно всё-таки плыть па белом пароходе по Белому морю из Архангельска на Соловки.

[1] Коржок — часть носового киля. (Здесь и далее примечания автора).

- Подробности

- Автор: Тамара

- Категория: Интервью

- Просмотров: 0

28 октября 2020 года исполняется 70 лет замечательному русскому писателю, секретарю Союза писателей России Павлу Григорьевичу Поздееву, пишущему под псевдонимом Кренёв.

- Подробности

- Автор: Тамара

- Категория: Интервью

- Просмотров: 0

Павла Григорьевича Кренева (Поздеева) хорошо знают в литературном мире страны: он ведет общественную деятельность в качестве заместителя председателя Союза писателей России, выступает в жюри широко известных литературных конкурсов, которые проводятся как на федеральном уровне, так и в регионах, и продолжает писать повести и рассказы, считая для себя важным и необходимым делом показывать людям свое видение жизни. Его книги регулярно выходят в московских издательствах. Однако же, на родине писателя – в нашем городе и в Архангельской области (а Павел Григорьевич родом из Лопшеньги, что на побережье Белого моря,) его имя как автора художественных произведений недостаточно хорошо известно. И вот – первая книжная ласточка в виде книги рассказов о войне вышла в канун 75-летия Великой Победы в архангельском издательстве «Лоция» под названием «Поморский полк».

Руководитель издательства – Тамара Валентиновна Овчинникова – познакомилась с писателем в прошлом году, когда Павел Григорьевич приезжал в Архангельск для подготовки литературного конкурса «Чистая книга», посвященного 100-летию Федора Абрамова, членом жюри которого он являлся. Тогда он сожалел, что жители Архангельской области не знают его книг и выразил желание издать сборник рассказов именно в Архангельске. Идея воплотилась в жизнь в мае 2020 года выходом его сборника военных повестей. О книге мы попросили рассказать автора Павла Григорьевича Кренева.

- Подробности

- Автор: Тамара

- Категория: Интервью

- Просмотров: 0

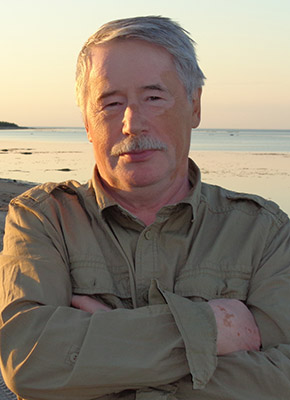

Владимир Владимирович Личутин,

член Правления Союза писателей России, автор более 20 книг. Лауреат Большой литературной премии России, литературной премии «Ясная поляна», литературной Бунинской премии, премии правительства РФ в области культуры, премии «Золотой Дельвиг». Живёт в Москве.

Часть 1

С Павлом Григорьевичем Кренёвым (Поздеевым) мы «земели», знакомы, почитай, лет сорок. Я был начинающий литератор, он - молодой офицер. Он с Летнего берега Белого моря из деревни Лопшеньги, я - с Зимнего берега, из Мезени, как бы и соседи, вёрст двести с половиной будет меж нашими родовыми гнездовьями, и та маятная неторная дорога ногами вымерена нашими родичами, когда хаживали на промыслы от помезенья за треской и зубаткой на Терский берег и Мурман. И никак им в том пути Лопшеньги не миновать. С Терской стороны и с Летнего берега порою и невест брали. Как прижмёт шторминушка и сойдут промышленники на берег, чтобы переждать непогодь; а там девки-хвалёнки-хороводницы ядренящие, кровь с молоком, на самом выданье, ещё не засватаны, вот и роднились, и возвращались домой с неожиданным прибытком.В ходу была говоря: «море наше поле».

С Павлом Григорьевичем Кренёвым (Поздеевым) мы «земели», знакомы, почитай, лет сорок. Я был начинающий литератор, он - молодой офицер. Он с Летнего берега Белого моря из деревни Лопшеньги, я - с Зимнего берега, из Мезени, как бы и соседи, вёрст двести с половиной будет меж нашими родовыми гнездовьями, и та маятная неторная дорога ногами вымерена нашими родичами, когда хаживали на промыслы от помезенья за треской и зубаткой на Терский берег и Мурман. И никак им в том пути Лопшеньги не миновать. С Терской стороны и с Летнего берега порою и невест брали. Как прижмёт шторминушка и сойдут промышленники на берег, чтобы переждать непогодь; а там девки-хвалёнки-хороводницы ядренящие, кровь с молоком, на самом выданье, ещё не засватаны, вот и роднились, и возвращались домой с неожиданным прибытком.В ходу была говоря: «море наше поле».

- Подробности

- Автор: Тамара

- Категория: Интервью

- Просмотров: 0

Николай Иванович Дорошенко,

секретарь Правления Союза писателей России, главный редактор газеты «Российский писатель». Живёт в Москве.

Павлу Кренёву выпало родиться на берегу Белого моря, считай – на самом краю земли. Но его родное поморское село стало всем почитателям литературы хорошо известным, когда вошло даже и в название книги «Поедемте в Лопшеньгу» блистательного советского мастера прозы Юрия Казакова, влюблённого в природу Севера и переведённого на языки всех континентов. Несомненно, юный Павел Кренёв, которому в родной Лопшеньге довелось видеть советского классика, не мог затем не вчитываться в казаковские драгоценные тексты. Да и проза не менее знаменитого его земляка Владимира Личутина – уроженца архангелорогодской Мезени – не должна была оставаться без пристального внимания будущего писателя. Но получилось так, что в литературу Павел Кренёв пришёл в уже зрелом возрасте и не с литературными пристрастиями и предпочтениями, а с собственным творческим характером, подобным разве что дыханию тех его родных просторов, где деревьям и травам, избам и чёлнам под скуповатым солнцем и на суровых ветрах не до излишеств. Где всё – и в природе, и в человеке – подчинено лишь ответу на те вызовы, которые направлены против их высших смыслов. И при всем том, что русский мир или, как сказал бы Василий Белов, русский бытийный лад, всё заметнее отступает под натиском глобальных стандартов, писатель не трагическую картину этого отступления создает нам в своих повестях и рассказах, а вместе со своими героями является частью этого мира.

Павлу Кренёву выпало родиться на берегу Белого моря, считай – на самом краю земли. Но его родное поморское село стало всем почитателям литературы хорошо известным, когда вошло даже и в название книги «Поедемте в Лопшеньгу» блистательного советского мастера прозы Юрия Казакова, влюблённого в природу Севера и переведённого на языки всех континентов. Несомненно, юный Павел Кренёв, которому в родной Лопшеньге довелось видеть советского классика, не мог затем не вчитываться в казаковские драгоценные тексты. Да и проза не менее знаменитого его земляка Владимира Личутина – уроженца архангелорогодской Мезени – не должна была оставаться без пристального внимания будущего писателя. Но получилось так, что в литературу Павел Кренёв пришёл в уже зрелом возрасте и не с литературными пристрастиями и предпочтениями, а с собственным творческим характером, подобным разве что дыханию тех его родных просторов, где деревьям и травам, избам и чёлнам под скуповатым солнцем и на суровых ветрах не до излишеств. Где всё – и в природе, и в человеке – подчинено лишь ответу на те вызовы, которые направлены против их высших смыслов. И при всем том, что русский мир или, как сказал бы Василий Белов, русский бытийный лад, всё заметнее отступает под натиском глобальных стандартов, писатель не трагическую картину этого отступления создает нам в своих повестях и рассказах, а вместе со своими героями является частью этого мира.

- Подробности

- Автор: Тамара

- Категория: Интервью

- Просмотров: 0

Беседа с писателем Павлом Кренёвым

Павел Кренёв – известный русский писатель, заместитель председателя Правления Союза писателей России, лауреат всероссийских и международных литературных премий «Русские мифы», «Золотой витязь», «Русский Гофман», имени Николая Лескова, Александра Невского, автор 14 сборников повестей и рассказов, переводившихся на болгарский, польский, турецкий, эстонский и сербский языки, член жюри международных и межрегиональных литературных фестивалей в Черногории, Калининграде, Крыму, Рязани. В своей родной деревне Лопшеньга на берегу Белого моря он построил церковь во имя Петра и Павла, организовал литературный фестиваль памяти Юрия Казакова, приглашая московских писателей.

- Подробности

- Автор: Super User

- Категория: Интервью

- Просмотров: 0

Подробнее: Дружелюбный разговор русского писателя и польского короля

В 2019 году презентации новых книг прозаика Павла Кренёва, заместителя председателя Союза писателей России, – сборника рассказов «Берег мой ласковый» (М., Вече, 2019, серия «Проза русского Севера»), повести «Беляк и Пятнышко» (Гдыня, Прекрасный мир, 2018), политического детектива «Девятый», переведённого на болгарский, прошли в Махачкале, Нижнем Новгороде, Солотче, Гданьске, Калининграде, в старинном турецком городе Кайсери, в трёх болгарских городах – Варне, Шумене и Смядово. В качестве члена международного жюри писатель, ставший победителем по номинации «Проза» престижного фестиваля «Русский Гофман», принял участие в фестивалях в Калининграде, в городе Саки (Республика Крым), в Черногории и Рязани. Мы задали ему несколько вопросов.

- Подробности

- Автор: Super User

- Категория: Интервью

- Просмотров: 0

Подробнее: Помор, мечтающий побеседовать с Пушкиным и Шолоховым